PD Dr. Elke Maurer

Dr. Carmen Heinz

Dr. Franziska Zwecker

Dr. Bela Braag

Axel Lust

Dr. Nicolas Gumpert

Fachärzte für Orthopädie

Privatpraxis

für Orthopädie, Sportmedizin, ärztliche Osteopathie, Akupunktur und manuelle Medizin

direkt am Kaiserplatz

Kaiserstraße 14/Eingang Kirchnerstraße 2

60311 Frankfurt am Main

Das Schambein trägt wesentlich zur Stabilität des Beckens bei. Kommt es zu einem Bruch des Schambeins, ist diese Stabilität gefährdet.

In der Nachsorge eines Schambeinbruchs sollte insbesondere darauf geachtet werden, die Muskulatur wieder aufzubauen sowie Beweglichkeit und Funktionalität vollständig herzustellen. Andernfalls können zahlreiche Spätfolgen auftreten, die die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten erheblich beeinträchtigen.

Unsere Orthopäden von Lumedis in Frankfurt unterstützen Sie gerne mit individuell abgestimmten Angeboten auf Ihrem Weg zur Heilung. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin!

Axel Lust hat diesen Artikel für Sie zuletzt aktualisiert.

Axel Lust ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und eine ausgewiesener Hüftspezialist.

Er hat eine fundierte Ausbildung in der operativen und konservativen Hüftchirurgie und sich auf dieser Basis als konservative Hüftspezialist etabliert.

Durch unsere ausgezeichneten Möglichkeiten der funktionellen Diagnostik, also eine Diagnostik durch Bewegungen, bei denen die Schmerzen der Hüfte entstehen, kann er vielen Betroffenen durch zielgerichtete, auf das jeweilige Problem abgestimmte Übungen helfen.

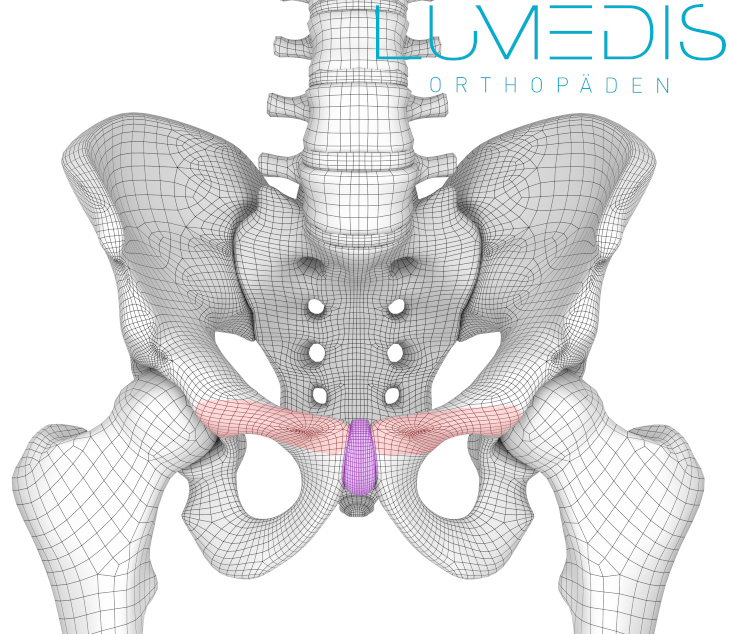

Ein Schambeinbruch ist eine Fraktur einer der Knochen, die das Becken bilden, nämlich des vorderen Schambeins (Os pubis). Das Becken ist ein zentraler Bestandteil des Skeletts:

Schambeinbrüche entstehen meist durch starke Krafteinwirkungen wie Stöße, Stürze oder Unfälle. Eine weitere mögliche Ursache sind geschwächte Knochen, beispielsweise infolge von Osteoporose.

Bei einer Schambeinfraktur können unterschiedliche Brucharten auftreten, die von kleinen, stabilen Rissen bis hin zu schwereren Brüchen reichen, bei denen der Knochen verschoben (disloziert) ist. Je nach Schweregrad können Schambeinfrakturen geringfügige bis sehr starke Schmerzen verursachen und die alltägliche Beweglichkeit erheblich einschränken. Auch richtet sich die nachfolgenden Behandlung nach dem Schweregrad der Fraktur.

Abbildung vom Becken mit Schambein und Symphyse

Osteoporose ist eine der Hauptursachen für Schambeinfrakturen.

Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, bei der die Knochen zunehmend an Festigkeit verlieren und brüchig werden, wodurch das Risiko für Frakturen – selbst bei kleinen Traumata – erheblich steigt. Diese Krankheit tritt vor allem bei älteren Erwachsenen auf, insbesondere bei Frauen nach der Menopause. Wenn die Knochenbrüchigkeit das Becken betrifft, kann schon ein kleiner Sturz oder Fehltritt zu einer Fraktur führen.

Um der Osteoporose vorzubeugen, sollten ein gesunder Lebensstil mit regelmäßiger körperlicher Betätigung sowie eine ausreichende Aufnahme von Kalzium und Vitamin D gepflegt werden.

Abbildung eines gesunden Wirbels (1.) mit guter trabekulärer Struktur und eines Fischwirbels (2.)

Eine Schambeinfraktur verursacht häufig starke Schmerzen in der Leiste, im unteren Beckenbereich oder im unteren Rücken. Diese Schmerzen verschlimmern sich in der Regel bei Bewegung, beispielsweise beim Gehen, Stehen oder Sitzen. Weitere mögliche Symptome sind Schwellungen oder Blutergüsse im Beckenbereich sowie eine Druckempfindlichkeit in diesem Bereich.

In einigen Fällen können Betroffene auch Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder Stuhlgang haben. Bei schweren Verletzungen kann es zu Taubheitsgefühlen oder Kribbeln in den Beinen kommen – ein Hinweis darauf, dass auch Nerven von der Verletzung betroffen sind.

Die Schmerzen bei einem gebrochenen Schambein sind während und unmittelbar nach dem Trauma stechend und intensiv. Sie verstärken sich vor allem, wenn man versucht, sich zu bewegen. Oft strahlen die Schmerzen in die Leiste, Hüfte oder den unteren Rücken aus und erschweren alltägliche Aktivitäten wie Sitzen, Stehen oder sogar das Umdrehen im Bett.

Im Verlauf der Heilung wandelt sich der stechende Schmerz häufig in einen dumpfen Schmerz, der jedoch bei plötzlichen Bewegungen erneut stichartig aufflammen kann. Viele Betroffene beschreiben die Schmerzen als pochend und tief, insbesondere beim Hinlegen. Aufgrund der erheblichen Beeinträchtigung durch die Schmerzen ist eine angemessene Schmerztherapie ein wesentlicher Bestandteil der Behandlung.

Die Schmerzen nach einem Schambeinbruch können je nach Schwere der Verletzung und der gewählten Behandlung zwischen einigen Wochen und mehreren Monaten andauern. Zu Beginn sind die Schmerzen oft besonders stark und erfordern in den meisten Fällen eine Behandlung mit starken Schmerzmitteln sowie körperliche Schonung.

Mit fortschreitender Heilung lassen die Schmerzen allmählich nach. Dennoch können sie bei Bewegung oder körperlicher Aktivität erneut aufflammen und anhalten. Wenn die Fraktur mit Grunderkrankungen wie Osteoporose einhergeht, kann der Heilungsprozess länger dauern, wodurch sich auch die Dauer der Schmerzen verlängert. Die konsequente Einhaltung eines Behandlungsplans, einschließlich gezielter Übungen und Therapien, trägt dazu bei, die Schmerzperiode zu verkürzen und die ursprüngliche Funktionalität wiederherzustellen.

In der medizinischen Fachsprache wird zwischen einem „angebrochenen“ und einem „gebrochenen“ Knochen unterschieden. Von einem „angebrochenen“ Knochen spricht man, wenn der Knochen zwar bricht, aber nicht vollständig in einzelne Stücke zerfällt. Diese Art von Fraktur ist in der Regel weniger schwerwiegend und insgesamt stabiler als ein vollständiger Bruch. Sie entsteht häufig durch geringere Einwirkungen wie einen kleineren Aufprall oder chronische Belastungen, insbesondere bei geschwächten Knochen, beispielsweise infolge von Osteoporose.

Zu den Symptomen eines angebrochenen Schambeins gehören Schmerzen, die in der Regel nicht ausstrahlen, sowie Schwellungen und Bewegungseinschränkungen. Insgesamt sind die Beschwerden meist weniger stark ausgeprägt als bei einem vollständigen Bruch.

Die Diagnose eines Schambeinbruchs erfordert eine gründliche Untersuchung durch einen Arzt. Diese beginnt mit einer ausführlichen Anamnese, bei der die Krankengeschichte erhoben wird, um die Ursache der Beschwerden sowie mögliche Vorerkrankungen wie Osteoporose zu identifizieren. Anschließend folgt eine körperliche Untersuchung, bei der Schwellungen, Druckempfindlichkeit im Beckenbereich und mögliche Bewegungseinschränkungen festgestellt werden. Der Arzt überprüft außerdem, ob Anzeichen von Begleitverletzungen vorliegen.

Zur Bestätigung der Verdachtsdiagnose und zur Beurteilung des Schweregrads der Fraktur werden in der Regel bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen oder eine Computertomographie (CT) eingesetzt.

Ein Röntgenbild ist ein unverzichtbares diagnostisches Instrument zur Feststellung von Schambeinbrüchen. Es liefert Übersichtsaufnahmen des Beckens, die die Lage und das Ausmaß eines Bruchs sichtbar machen. Auf Basis dieser Bilder kann der Arzt beurteilen, ob es sich um einen stabilen oder instabilen Bruch handelt, was für die weitere Behandlung entscheidend ist.

Allerdings sind nicht alle Frakturen auf Röntgenbildern leicht zu erkennen, beispielsweise kleine Risse. Besteht der Verdacht auf eine Fraktur, die durch eine Röntgenaufnahme nicht eindeutig bestätigt werden kann, sind zusätzliche bildgebende Verfahren erforderlich. In der Regel wird dann eine Computertomographie (CT) des Beckens durchgeführt, da diese detailliertere Informationen liefert.

Dennoch werden Röntgenaufnahmen bevorzugt, da sie schnell, nicht-invasiv und in den meisten Fällen leicht verfügbar sind.

Ein CT-Bild ist detaillierter als ein Röntgenbild und kann bei komplexen oder unklaren Schambeinbrüchen erforderlich sein. Mithilfe der Computertomographie werden Querschnittsbilder des Beckens erstellt, die es den Ärzten ermöglichen, die Knochenstruktur und das umliegende Gewebe präzise zu beurteilen. Dies ist besonders hilfreich, um kleine Frakturen zu erkennen oder die Ausrichtung der Knochen bei schwereren Verletzungen zu analysieren.

Darüber hinaus können mithilfe des CT auch Begleitverletzungen, wie Schäden an Bändern oder anderen Strukturen, genauer untersucht werden. Obwohl ein CT nicht in jedem Fall notwendig ist, liefert es in komplizierten Situationen entscheidende Informationen, die den Ärzten dabei helfen, die optimale Behandlung für den Patienten zu planen.

Nicht in allen Fällen eines Schambeinbruchs ist eine Operation erforderlich. Eine konservative Behandlung (ohne Operation) ist beispielsweise eine Option bei stabilen Schambeinbrüchen, bei denen die Knochen in ihrer Position bleiben und keine Begleitverletzungen im umliegenden Gewebe oder anderen Organen vorliegen. „Konservativ“ bedeutet, dass auf nicht-invasive Methoden zur Heilung und Schmerzlinderung gesetzt wird.

Eine Ruhigstellung des Beckens ist entscheidend, damit der Knochen auf natürliche Weise heilen kann. Den Patienten wird häufig geraten, die betroffene Seite nicht zu belasten. Krücken oder Gehhilfen können hierbei helfen, die Beweglichkeit zu unterstützen und gleichzeitig die Belastung des Beckens zu reduzieren. Eine weitere zentrale Säule der konservativen Therapie ist die Schmerzbehandlung. Zur Schmerzlinderung kommen in der Regel Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen zum Einsatz.

Auch die Physiotherapie spielt eine wichtige Rolle im Heilungsprozess. Hier werden Übungen zur Stärkung der umliegenden Muskeln, zur Verbesserung der Flexibilität und zur Erhaltung der allgemeinen Beweglichkeit durchgeführt. Zusätzlich kann auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden, die reich an Kalzium und Vitamin D ist, da diese die Knochenheilung unterstützen.

Bei der Wahl geeigneter Medikamente sind Schmerzmittel von besonderer Bedeutung, da die Schmerzbehandlung für die Genesung nach einem Schambeinbruch unerlässlich ist. Häufig werden freiverkäufliche Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen eingesetzt, um Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Bei starken Schmerzen können Ärzte kurzfristig stärkere Analgetika wie Opioide verschreiben.

Liegt Osteoporose vor, können Kalzium- und Vitamin-D-Präparate oder Bisphosphonate verordnet werden, um die Knochen zu stärken und weiteren Frakturen vorzubeugen. Kommt es infolge von Schonhaltungen zu Muskelverkrampfungen, können auch Muskelrelaxantien, zum Einsatz kommen, um die Muskulatur zu entspannen.

Eine Operation ist erforderlich, wenn die Fraktur instabil ist, also wenn sich die Knochen verschoben haben und von selbst nicht korrekt zusammenwachsen würden. Sie wird auch notwendig, wenn der Verletzungsmechanismus umliegende Organe, Bänder, Nerven oder Blutgefäße beschädigt hat. Bei diesen Eingriffen kommen Metallplatten, Schrauben oder Stäbe zum Einsatz, um die Knochen zu fixieren und die Stabilität wiederherzustellen.

Ist die Fraktur offen, das heißt, der Knochen durchbricht die Haut, ist ebenfalls eine Operation erforderlich, um Infektionen zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Heilung zu gewährleisten.

Das Ziel aller Operationen ist es, das Becken zu stabilisieren, die Schmerzen zu lindern und eine schnelle Beweglichkeit sowie Heilung zu ermöglichen.

Schambeinfrakturen können zu verschiedenen Komplikationen führen, wenn sie nicht richtig behandelt werden. Zu den häufigsten Komplikationen gehören:

Aufgrund der Bewegungseinschränkung können sich Blutgerinnsel (tiefe Beinvenenthrombosen) bilden, die im schlimmsten Fall zu einer lebensbedrohlichen Lungenembolie führen können. Weitere mögliche Komplikationen sind Nerven- oder Organschäden, insbesondere wenn die Fraktur benachbarte Strukturen beeinträchtigt hat.

Nach einer Operation besteht zudem das Risiko einer Infektion. Besonders bei älteren Erwachsenen, die an Osteoporose leiden, kann die Heilung verzögert oder unvollständig verlaufen. Eine längere Bewegungseinschränkung kann außerdem zu Muskelschwäche, Gelenksteifigkeit oder Dekubitus (Wundliegen, besonders bei älteren Menschen) führen.

Zu den Spätfolgen eines Schambeinbruchs gehören unter anderem chronische Schmerzen, insbesondere in der Leiste oder im unteren Rücken. Häufig treten auch eine eingeschränkte Beweglichkeit und Steifheit in den Hüften oder im Becken auf, was alltägliche Aktivitäten wie Gehen oder Sitzen beeinträchtigen kann. Manche Menschen entwickeln aufgrund ungleichmäßiger Heilung ein abnormales Gangbild, was zu einer zusätzlichen Belastung anderer Gelenke führt. In schweren Fällen können Nerven- oder Organschäden anhaltende Beschwerden oder Funktionseinschränkungen verursachen.

Die Heilungsdauer eines Schambeinbruchs hängt von der Schwere der Fraktur, dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten und der gewählten Behandlung ab.

Leichte Brüche heilen in der Regel in sechs bis acht Wochen aus, während schwerere oder komplexe Verletzungen bis zu zwölf Wochen oder länger benötigen können. Ein höheres Alter und Erkrankungen wie Osteoporose können die Genesungsdauer verlängern.

Der Heilungsprozess kann durch Maßnahmen wie Physiotherapie, eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Ruhe beschleunigt werden. Besonders wichtig ist die allmähliche Wiederaufnahme belastender Tätigkeiten, da eine plötzliche starke Beanspruchung den Heilungsprozess negativ beeinflussen kann.

Die Dauer der Krankschreibung nach einem Schambeinbruch hängt von der Schwere der Fraktur und dem Gesundheitszustand des Patienten ab.

Leichte Frakturen können die Arbeitsfähigkeit für sechs bis acht Wochen einschränken, während schwerere Frakturen eine monatelange Genesung erfordern können. In dieser Zeit können Aktivitäten wie Gehen, Arbeiten oder Autofahren eingeschränkt sein. Chronische Erkrankungen wie Osteoporose oder Diabetes können die Heilungszeit zusätzlich verlängern.

Die vollständige Genesung kann drei bis sechs Monate oder länger dauern, wobei sich das Aktivitätsniveau und die Schmerzintensität im Laufe der Zeit allmählich verbessern. Wann die Rückkehr in den Beruf möglich ist, hängt auch von der Art der Arbeit und der damit verbundenen Belastung ab.

Ob Sie nach einem Schambeinbruch Auto fahren können, hängt davon ab, ob Sie bequem sitzen, die Pedale bedienen und schnelle Bewegungen ohne Schmerzen ausführen können.

Bei leichten Frakturen kann dies nach sechs bis acht Wochen wieder möglich sein. Bei schwereren Verletzungen oder nach einer Operation kann es jedoch sein, dass Sie zwölf Wochen oder länger nicht sicher Auto fahren können. Sie sollten warten, bis Ihr Arzt bestätigt, dass der Knochen ausreichend geheilt ist und Sie sich ohne Einschränkungen bewegen können. In einigen Fällen kann hierfür ein Abschluss-Röntgen- oder CT-Bild erforderlich sein.

Chronische Schmerzen nach einer Schambeinfraktur können sowohl die Mobilität einschränken als auch das tägliche Leben beeinträchtigen. Bei Lumedis beurteilen wir Patienten mit solchen Beschwerden durch umfassende Untersuchungen, zu denen auch eine Ganganalyse gehört. Dabei wird untersucht, wie Sie gehen, um ungleichmäßige Gangmuster oder andere Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Diese können nämlich die Gelenke oder Muskeln belasten und die Schmerzen verstärken. Wenn wir diese Probleme identifizieren, können wir gezielte Therapien entwickeln, wie z.B. das Verschreiben von Orthesen oder individuellen Übungen, um Ihren Gang zu korrigieren. Eine frühzeitige Behandlung dieser Probleme kann chronische Schmerzen lindern, die Körperhaltung verbessern und die Heilung insgesamt fördern.

Der muskuläre Check gehört ebenfalls zu unserem Behandlungsangebot. Dabei werden die Stärke, Flexibilität und das Gleichgewicht der Muskeln im Becken- und Unterkörperbereich untersucht. Nach einem Schambeinbruch können bestimmte Muskeln geschwächt sein, was sich negativ auf Haltung und Bewegung auswirken kann. Das Erkennen dieser Schwachstellen hilft uns, einen individuellen Übungs- oder Rehabilitationsplan zu erstellen, um die verlorene Kraft wieder aufzubauen und weiteren Problemen vorzubeugen. Verspannte oder unausgewogene Muskeln können beispielsweise so stark auf das Becken drücken, dass sie Schmerzen verursachen und die Heilung verzögern. Durch individuell abgestimmte Kräftigungs- und Dehnungsübungen lässt sich das Gleichgewicht wiederherstellen, die Stabilität verbessern und das Risiko weiterer Verletzungen verringern.

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Ganganalyse und dem muskulären Check können wir Ihnen maßgeschneiderte Übungen empfehlen, um eine umfassende Heilung zu fördern. Im Folgenden werden beispielhafte Übungen erklärt. Grundsätzlich lässt sich zwischen Kräftigungs- und Dehnungsübungen unterscheiden.

Übungen zur Stärkung der Körpermitte, wie zum Beispiel Brücken und Liegestütze, stabilisieren das Becken muskulär und verringern Belastungen während der Bewegung. Beckenkipp-Übungen verbessern die Flexibilität und lösen Verspannungen im unteren Rückenbereich. Übungen zur Hüftabduktion (das seitliche Anheben der Beine) stärken die seitliche Hüftmuskulatur und stabilisieren das Becken zusätzlich.

Dehnungsübungen für die Hüftbeuger und Oberschenkelrückseite (Kniesehnen) beugen Steifheit vor und fördern die Beweglichkeit. Ein Beispiel ist das Dehnen der vorderen Hüft- und Beinseite, indem der Fuß im Stehen hinter dem Körper mit der Hand herangezogen wird. Diese Übung ist besonders in der frühen Genesungsphase sowohl sicher als auch schmerzlindernd.

Sobald der Arzt grünes Licht gibt, können Aktivitäten mit geringer Belastung, wie Schwimmen oder Radfahren, zur Verbesserung der Beweglichkeit beitragen, ohne das Schambein zusätzlich zu belasten. Gleichgewichtsübungen, wie das Stehen auf einem Bein oder die Verwendung einer Balancescheibe, sind ebenfalls hilfreich, um tiefliegende Muskeln, den Gleichgewichtssinn und die Koordination zu trainieren.

Welche Übungen im individuellen Einzelfall die besten Übungen gegen Ihre Schambeinschmerzen/Schambeinentzündung sind, kann man an dieser Stelle leider pauschal nicht sagen.

Übungen, die zur Behandlung oder Linderung von Schambeinbeschwerden eingesetzt werden, sollten immer maßgeschneidert sein!

Alle Übungen müssen immer auf

angepasst werden.

Gerne zeigen Ihnen die Spezialisten von Lumedis, welche Übungen in Ihrem Fall in Frage kommen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit Bildmaterial unterstützen würden, was wir anonym auf Lumedis veröffentlichen dürfen.

Bitte räumen Sie uns in der Mail ein Nutzungsrecht ein, das Sie jederzeit wieder zurückziehen können.

Von Röntgenbildern / MRT´s / CT´s - wenn möglich die Originalbilder in großer Auflösung (bitte keine Bildschirmfotografien) schicken.

Damit helfen Sie anderen Ihre Erkrankung besser zu verstehen und einzuschätzen.

Bild bitte an info@lumedis.de.

Danke und viele Grüße

Ihr

Nicolas Gumpert

Wir beraten Sie gerne in unserer Hüftssprechstunde!