Bilder Wirbelsäulenerkrankungen

Veröffentlicht: 01.05.2020 - Letzte Änderung: 22.12.2025

PD Dr. Elke Maurer

Amelie Grainger

Dr. Franziska Zwecker

Dr. Jannik Ashauer

Dr. Bela Braag

Axel Lust

Dr. Nicolas Gumpert

Privatpraxis

für Orthopädie, Sportmedizin, ärztliche Osteopathie, Akupunktur und manuelle Medizin

direkt am Kaiserplatz

Kaiserstraße 14/Eingang Kirchnerstraße 2

60311 Frankfurt am Main

Liebe Leser,

liebe Patienten,

die Orthopäden von Lumedis beginnen langsam mal die verschiedenen Erkrankungen dee Wirbelsäule mit Bildern und Beschriftungen an dieser Stelle abzubilden.

Dieser Artikel wurde zuletzt durch Dr. Jannik Ashauer und PD Dr. Elke Maurer in Frankfurt überarbeitet.

Dr. Jannik Ashauer und PD Dr. Elke Maurer sind unsere Spezialisten für die Wirbelsäule in Frankfurt.

Sie haben sich auf die Behandlung der verschiedenen Erkrankungen der Wirbelsäule ohne OP spezialisiert.

Gerne beraten Sie unsere Spezialisten in seiner Wirbelsäulen-Sprechstunde mit umfangreicher Erfahrung.

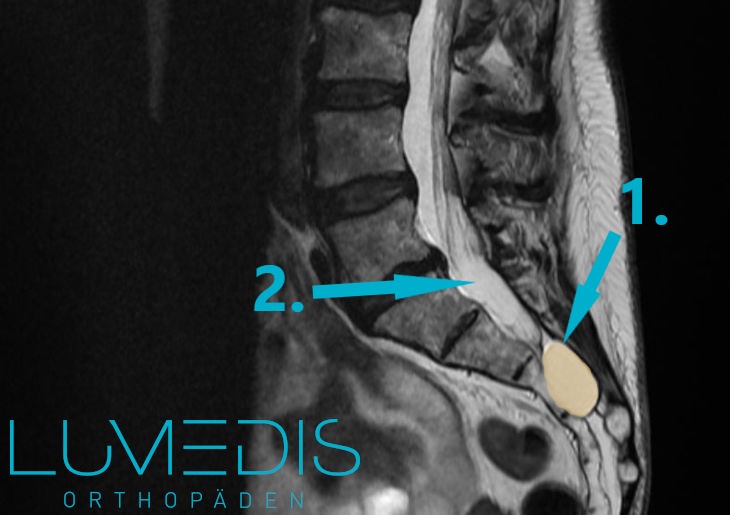

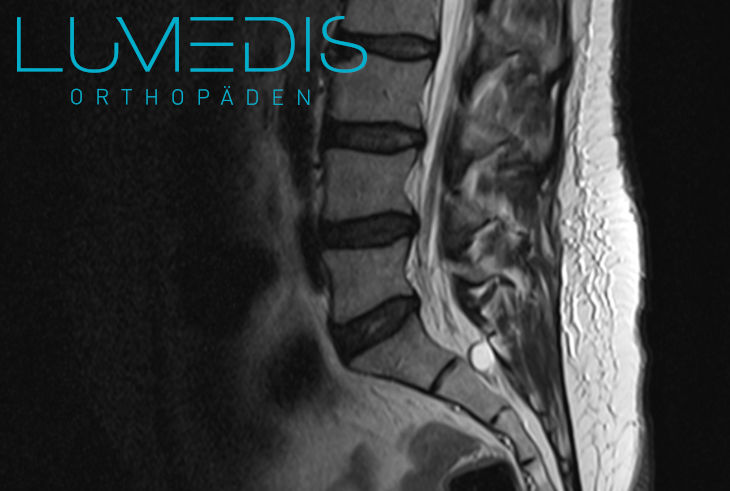

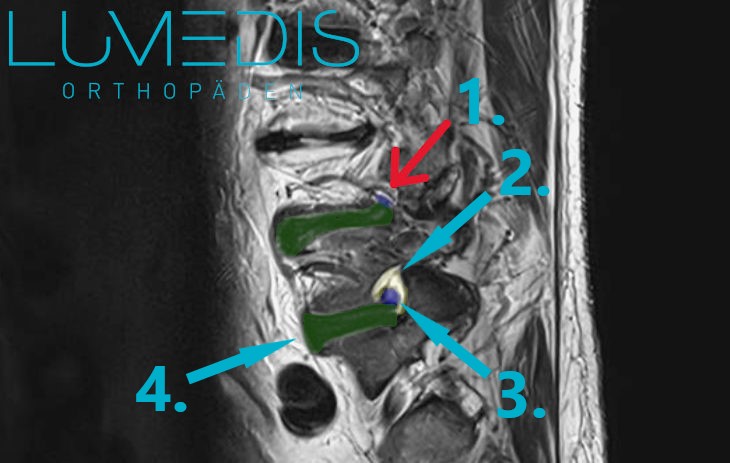

MRT der LWS (T2, seitlich)

Abbildung eines Bandscheibenvorfalls

Sie haben chronische Rückenbeschwerden?

Sie suchen eine zweite Meinung?

Gerne schauen sich die konservativen Wirbelsäulenspezialisten von Lumedis Ihren Fall an und beraten Sie umfänglich mit Ihrer ganzen Erfahrung!

Häufig können wir mit zielgerichten und maßgeschneiderte Übungen helfen.

Lumedis Privatpraxis

für Orthopädie, Sportmedizin, ärztliche Osteopathie, Akupunktur und manuelle Medizin

direkt am Kaiserplatz

Kaiserstraße 14/Eingang Kirchnerstraße 2

60311 Frankfurt am Main

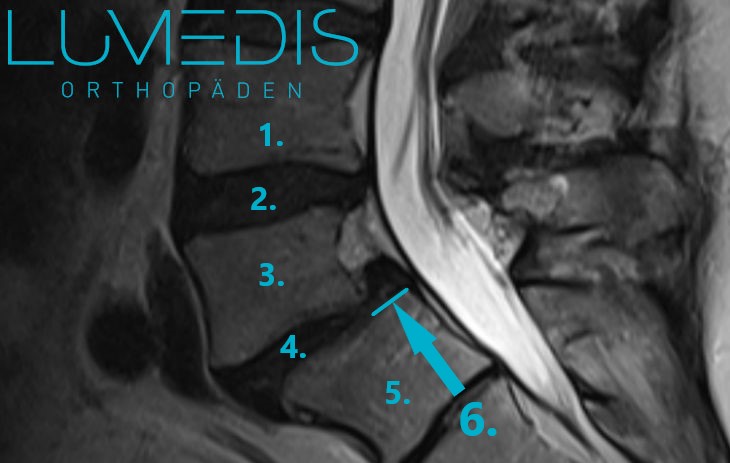

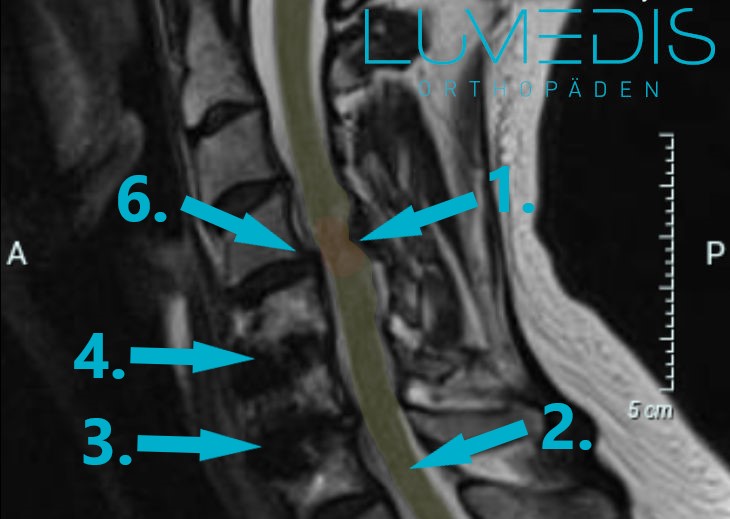

MRT der LWS (seitlich, T2) mit einem Bandscheibenvorfall L5/S1:

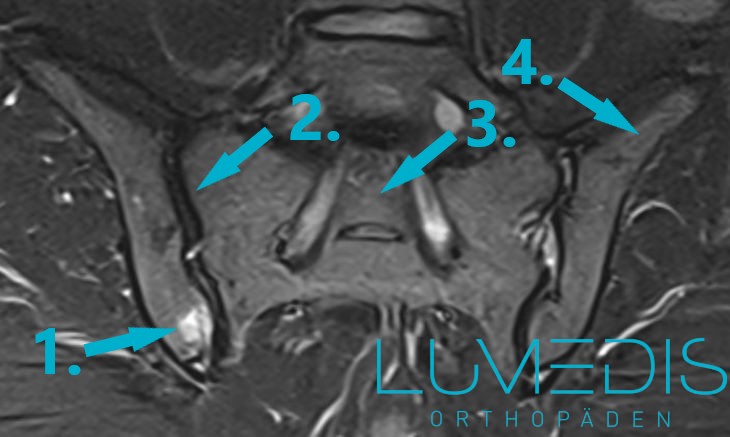

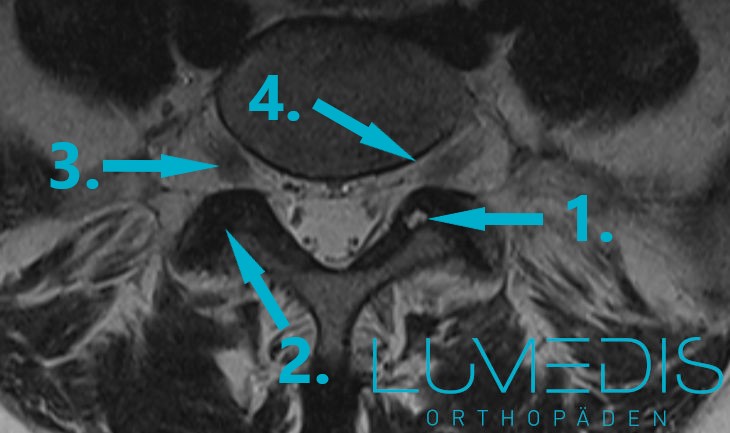

MRT der LWS (horizontal, T2) mit einem Bandscheibenvorfall L5/S1:

MRT eines Bandscheibenvorfall der LWS, der in den Spinalkanal gefallen ist.

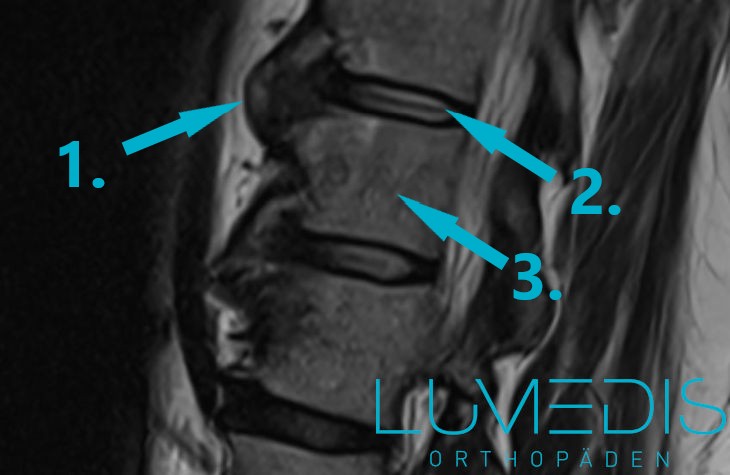

MRT der LWS seitlich (T2):

MRT der LWS (T2)

MRT seitlicher Bandscheibenvorfall L4/5 rechts

MRT einer LWS (seitlich) mit einem Massenvorfall L4/5

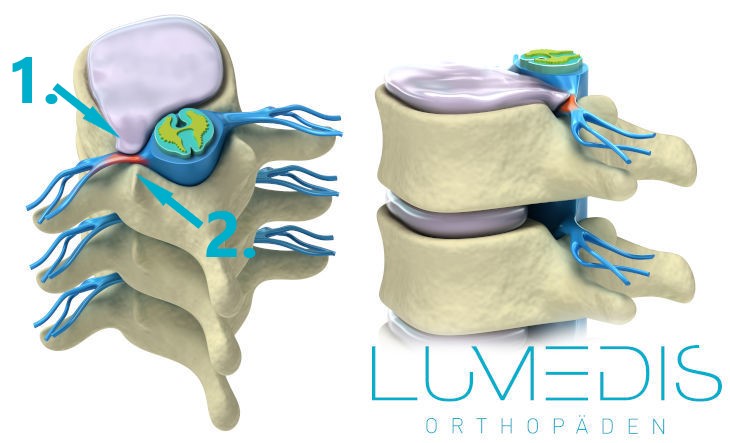

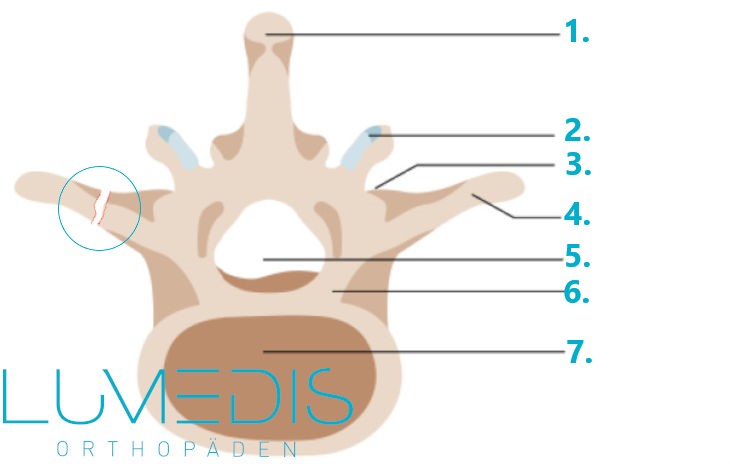

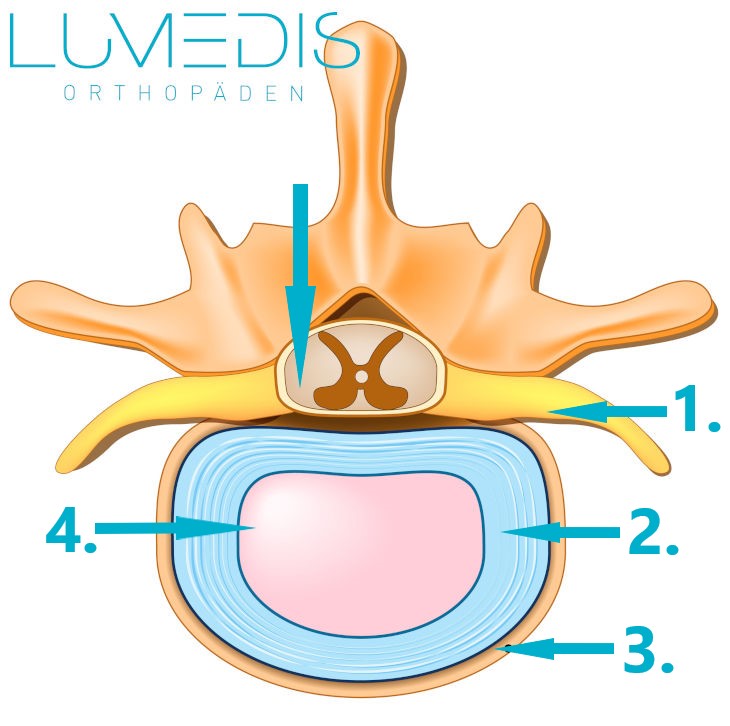

Abbildung der Wirbelsäule mit Wirbelkörper:

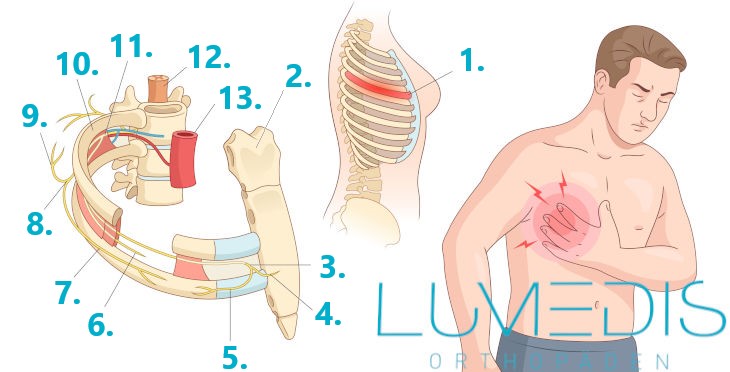

Abbildung eines Bandscheibenvorfall mit Nervenwurzelkompression links

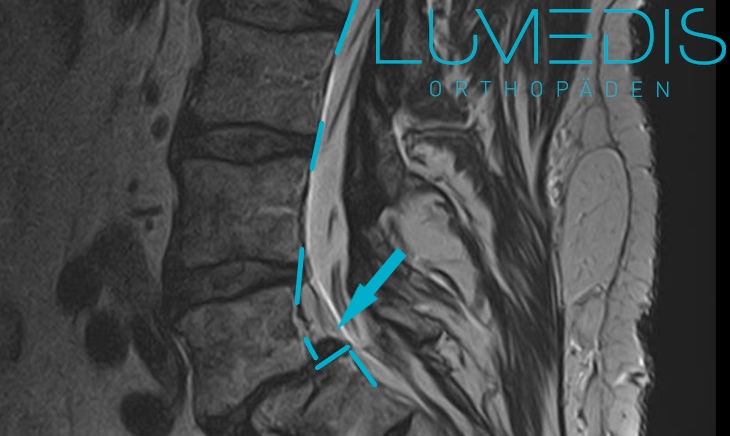

MRT einers Bandscheibenvorfalls der HWS (seitliche T2 Aufnahme):

MRT der HWS seitlich T2

MRT eines Bandscheibenvorfalls der HWS nach rechts

MRT der LWS (open) seitlich T2:

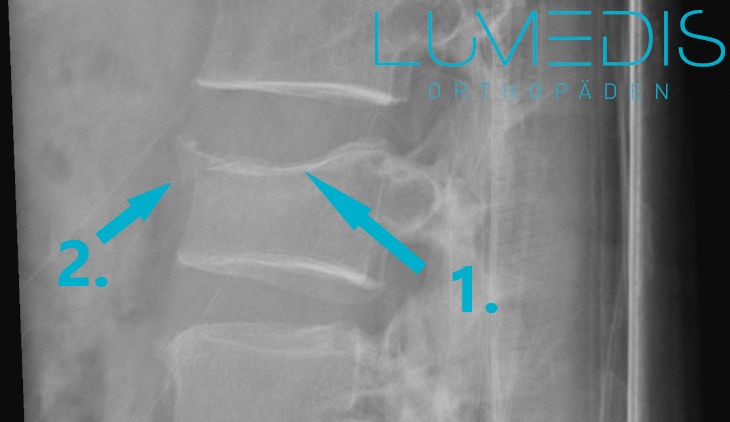

MRT der LWS T2 seitlich mit Gleitwirbel L5/S1

MRT Bild der LWS seitlich T2:

Man erkennt ein deutliches Wirbelgleiten (Meyerding 1) zwischen L4 und L5 und eine Spinalkanalstenose der LWS L4/5 (roter Pfeil).

MRT der LWS mit Gleitwirbel L5/S1

Schematisch haben wir über die türkisen Linien aus Ausmaß des Gleitwirbels veranschaulicht (Meyerding 1).

MRT der LWS mit Gleitwirbel L5/S1 Meyerding 1

CT Rekonstruktion einer Wirbelsäulenversteifung (Spondylodese)

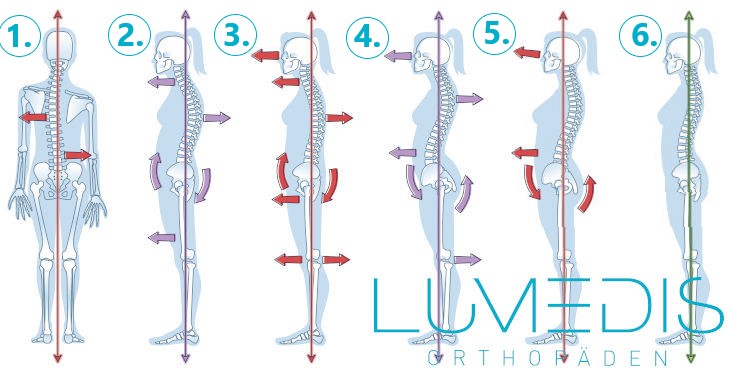

Fehlhaltungen der Wirbelsäule

MRT der LWS T2 (linkes Bild)

Weiß kann man die Entzündung der Lendenwirbelsäule erkennen, da die Bandscheibe durch die Fehlstellung aufgebraucht wurde und nun Knochen auf Knochen reibt und eine Entzündung des Knochens entsteht.

Röntgenbild der gleichen Person

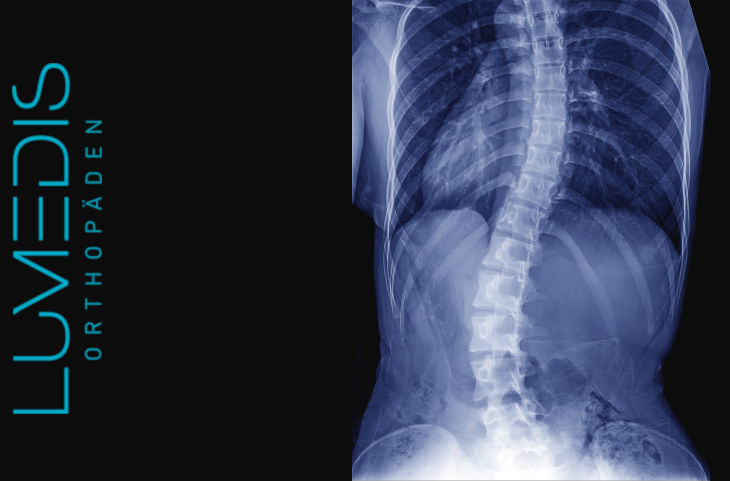

Röntgenbild einer degenerativen LWS Skoliose

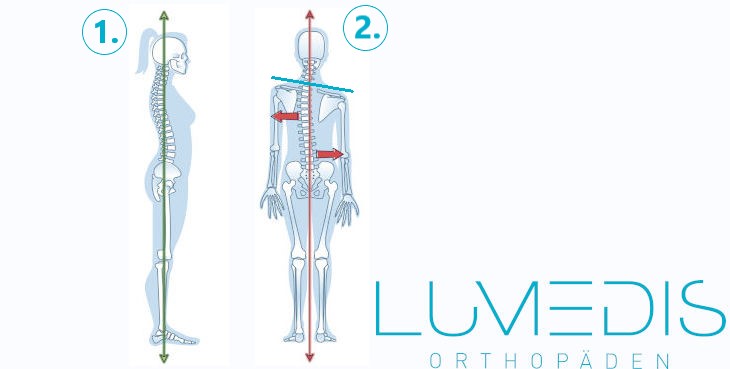

Abbildung Skoliose von der Seite und von hinten

MRT der LWS / BWS mit schwerer Skoliose - über die Stellung der Deckplatten

Durch türkise Linien gekennzeichnet, kann man die Skoliose gut erkennen.

Röntgenbild der gesamten Wirbelsäule mit starker Skoliose

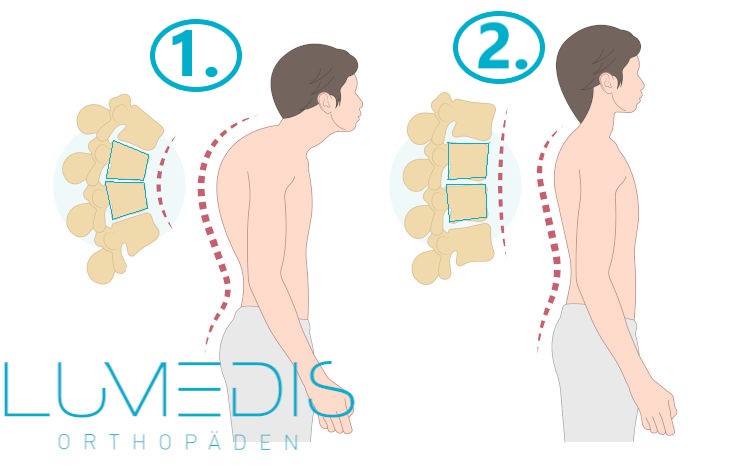

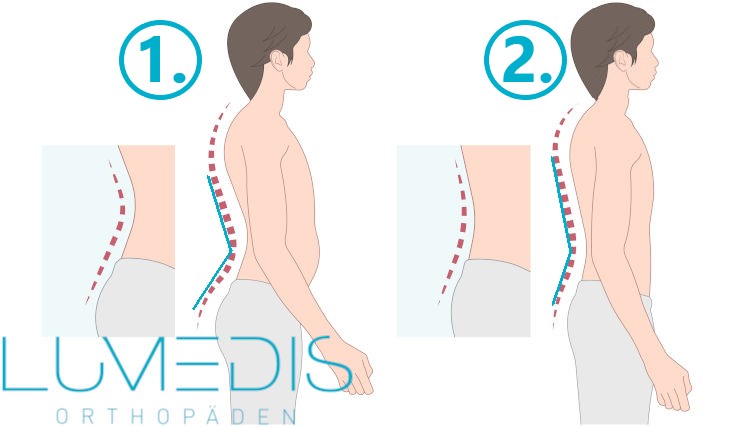

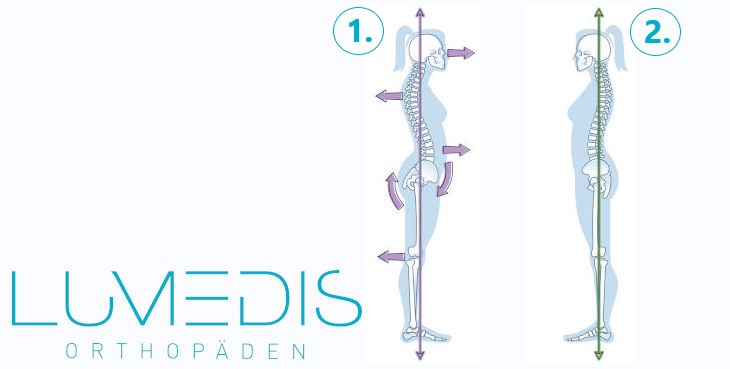

Abbildung eines Rundrückens gegenüber einem normalen Rücken

Hohlkreuz der LWS

Hohlrundrücken der Wirbelsäule

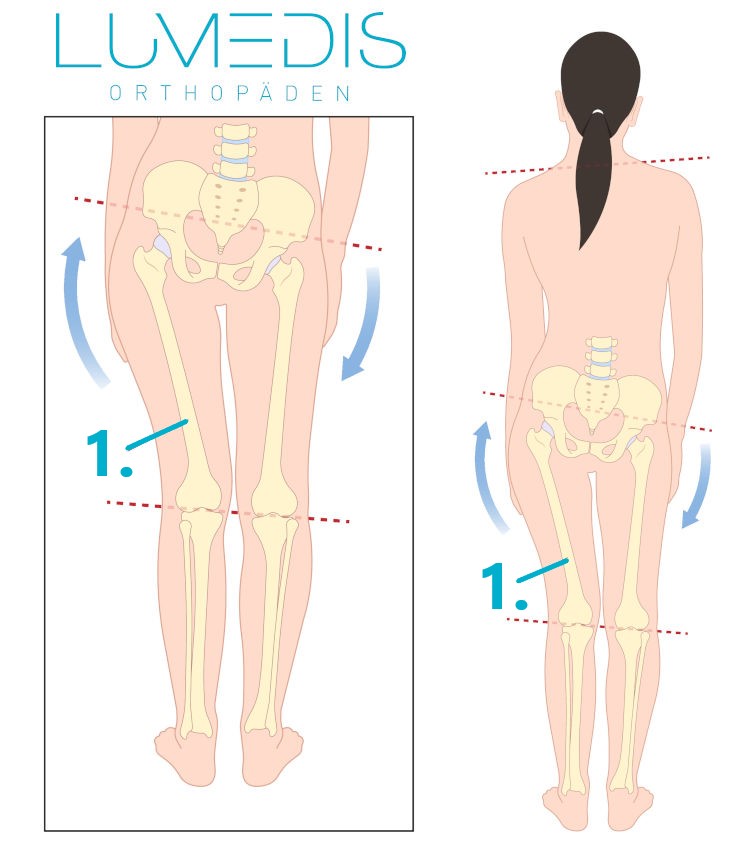

Beinlängendifferenz/Beckenschiefstand und deren Folgen

MRT einer Lendenwirbelsäule (T2)

Aktive Osteochondrose der LWS im MRT

Schematische Darstellung eines Piriformis-Syndroms

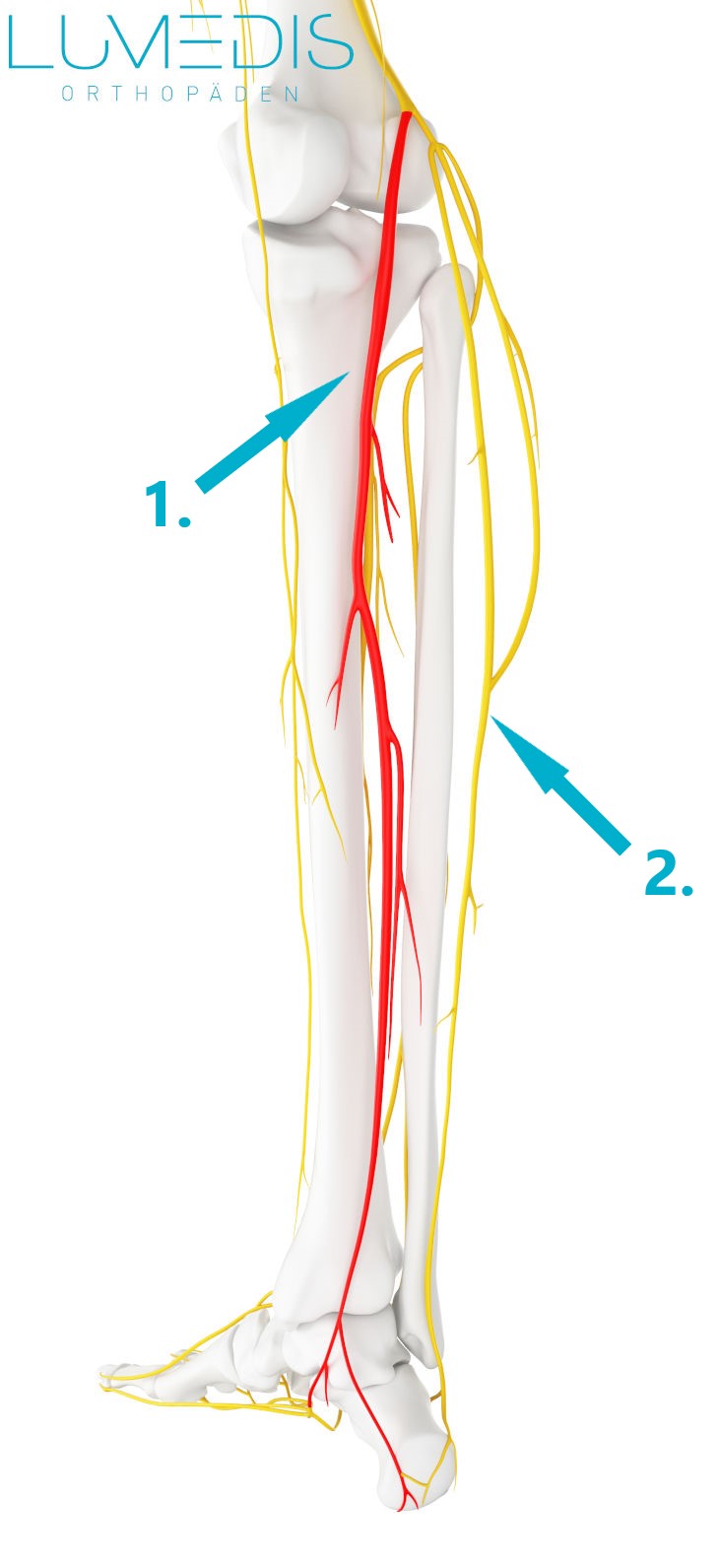

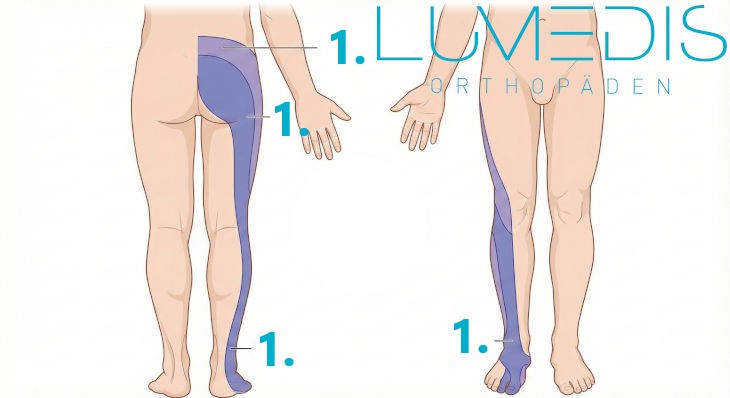

Versorgungsgebiet und Verlauf vom Ischias

Rot erkennt man das gesamte Versorgungsgebiet des Ischias im linken Bein.

Blau erkennt man den Verlauf des Ischiasnerven am hinteren Bein.

Verlauf des Nervus tibialis im Unterschenkel

MRT der LWS

Einstellung T2 seitlich

MRT der Brustwirbelsäule T2 Wichtung

Legende: Wirbelkörperbruch der Brustwirbelsäule

Grün: gesunde Wirbelkörper

Rot: gebrochener Wirbelkörper (komplexe Deckplattenimpressionsfraktur 12. Brustwirbel)

Blau: Bandscheiben

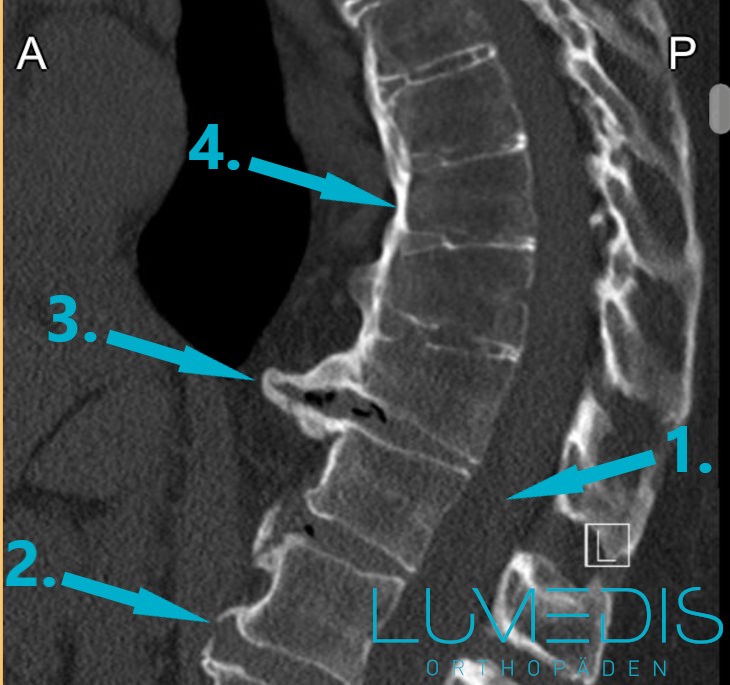

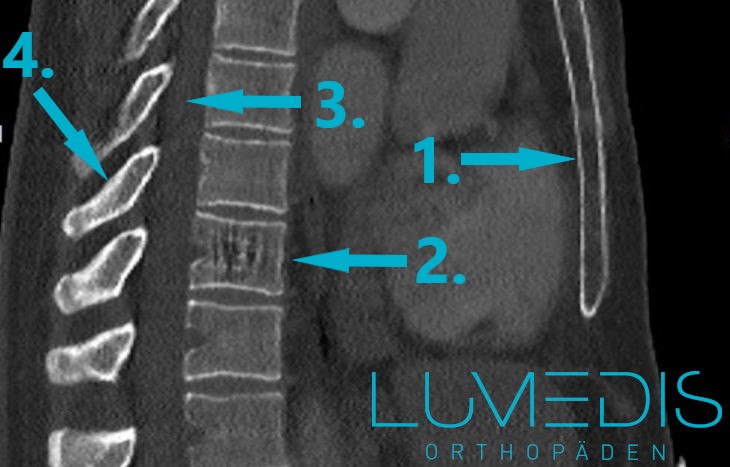

CT eines Wirbelbruchs der LWS seitlich

MRT eines Wirbelbruchs der Brustwirbelsäule

MRT eines Wirbelbruchs BWS

Abbildung eines Wirbelbruchs

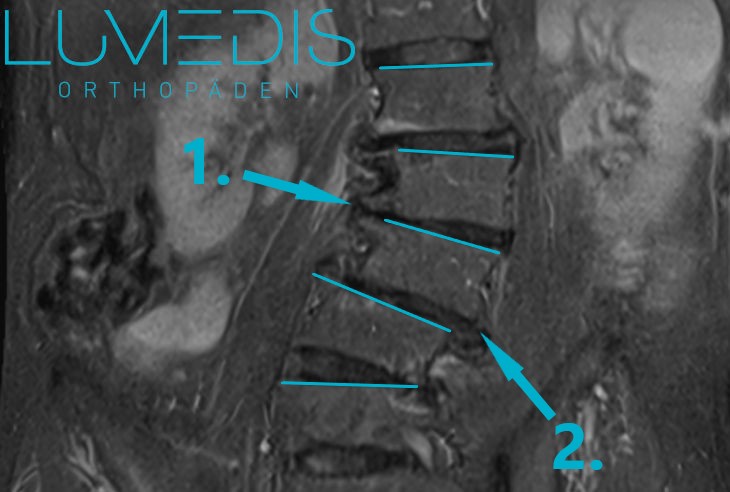

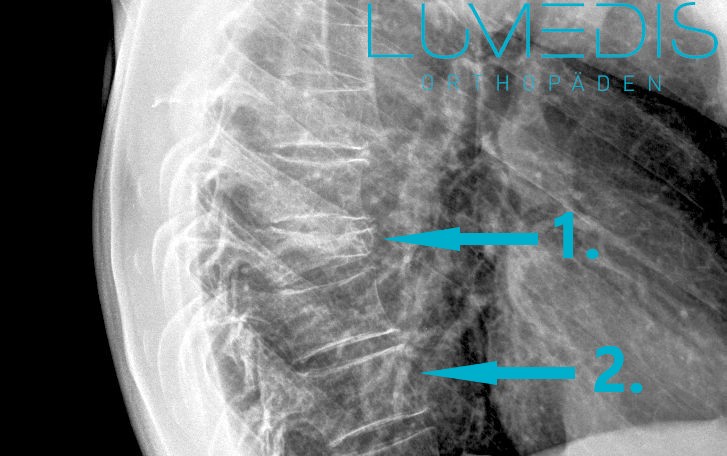

Abbildung eines gesunden Wirbels (1.) mit guter trabekulärer Struktur und eines Fischwirbels (2.)

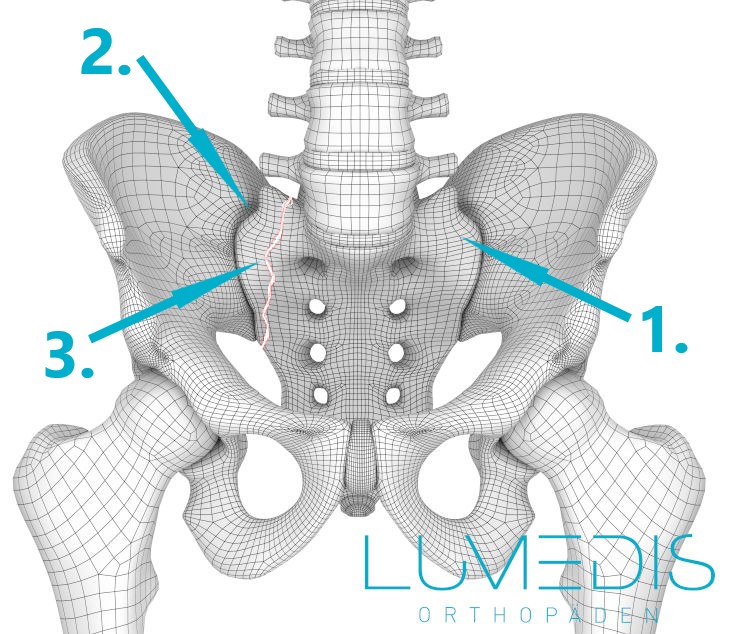

Abbildung einer Querfortsatzfraktur der LWS

Man kann die Querfortsatzfraktur im türkisen Kreis erkennen.

CT einer unverschobenen Querfortsatzfraktur der BWS

Solche Frakturen sind in der Regel nicht im Röntgenbild zu erkennen!

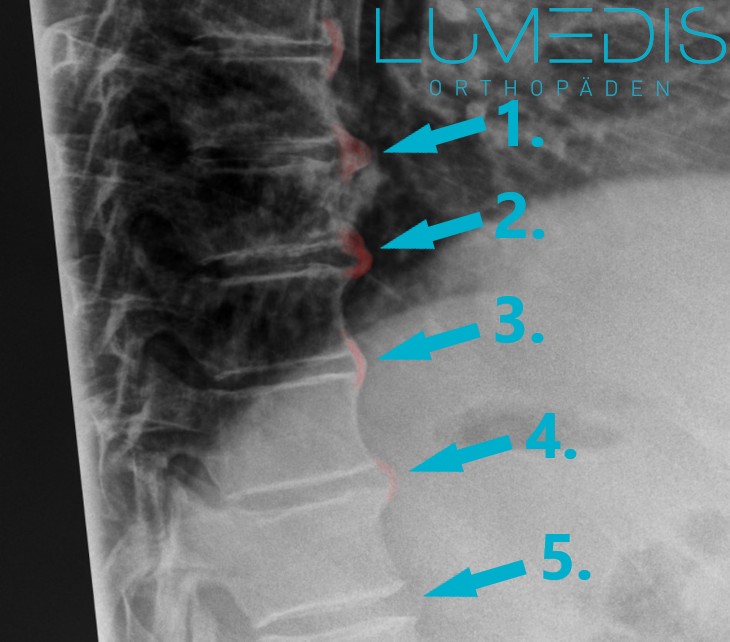

Röntgenbild eines Wirbelbruchs der mittleren BWS

Röntgenbild einer stabilen Deckplattenimpressionsfraktur

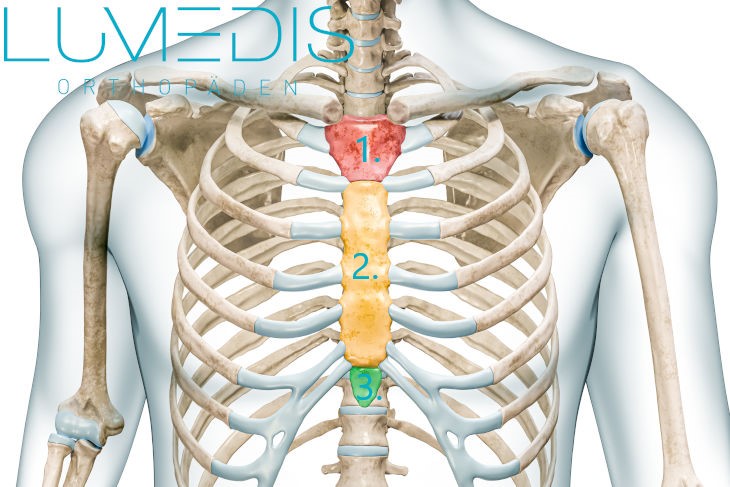

Abbildung eines Brustkorbs von hinten:

grün: Halswirbelsäule

blau: Brustwirbelsäule

rot: Lendenwirbelsäule

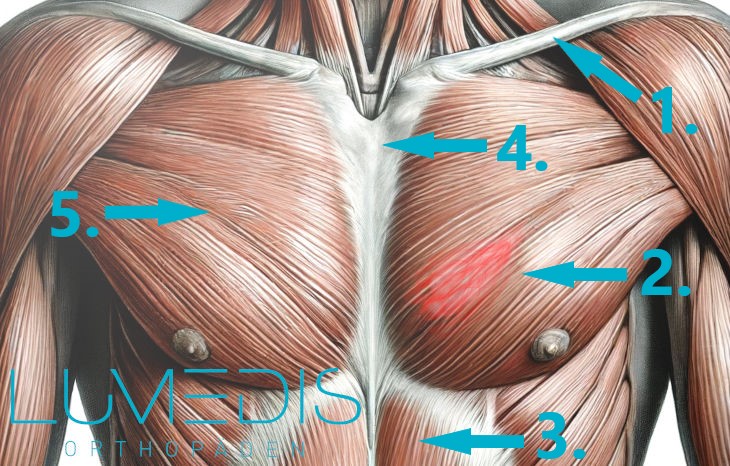

Anatomische Abbildung des M. pectoralis major mit Muskelfaserriss

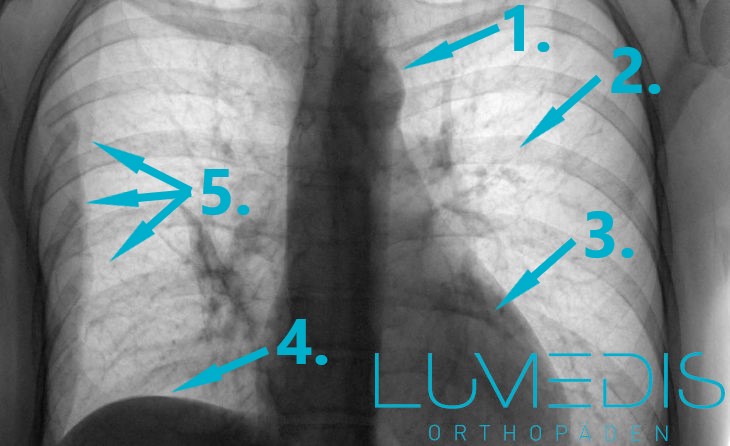

Röntgenbild eines Brustkorbs mit Rippen

Abbildung eines Thorax mit Rippenbruch (Rippenserienfraktur)

Röntgenbild einer Rippenserienfraktur rechts

Abbildung der Zwischenrippenmuskulatur

Abbildung eines Muskelfaserrisses zwischen den Rippen

Abbildung der Halswirbelsäule

Schema einer Halswirbelsäule (HWS)

grün: Halswirbelsäule (HWS)

blau: Brustwirbelsäule (BWS)

Abbildung einer Wirbelsäule von der Seite:

Abbildung eines Tietzesyndroms (besonders ist das Brustbein-Rippengelenk der 2. und 3. Rippe betroffen oder der Schwertfortsatz des Brustbeins)

Anatomie vom Brustbein

Abbildung eines Brustbeinbruchs

MRT eines Brustbeinbruchs (Sternumfraktur)

Abbildung einr Interkostalneuralgie

Röntgenbild einer Brustwirbelsäule p.a.:

Bild einer Sakroiliitis im MRT

MRT einer Sacroiliitis rechts

MRT einer HWS mit Spinalkanalstenose

MRT einer Spinalkanalstenose der HWS

MRT einer LWS mit Spinalkanalstenose

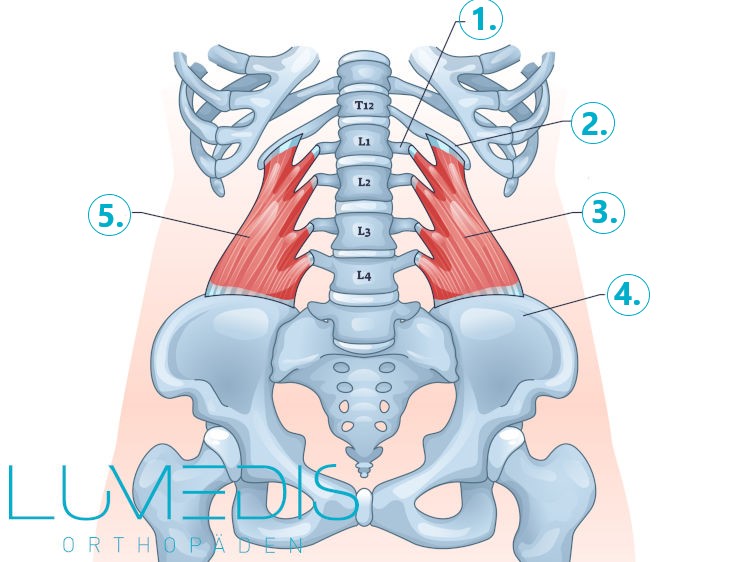

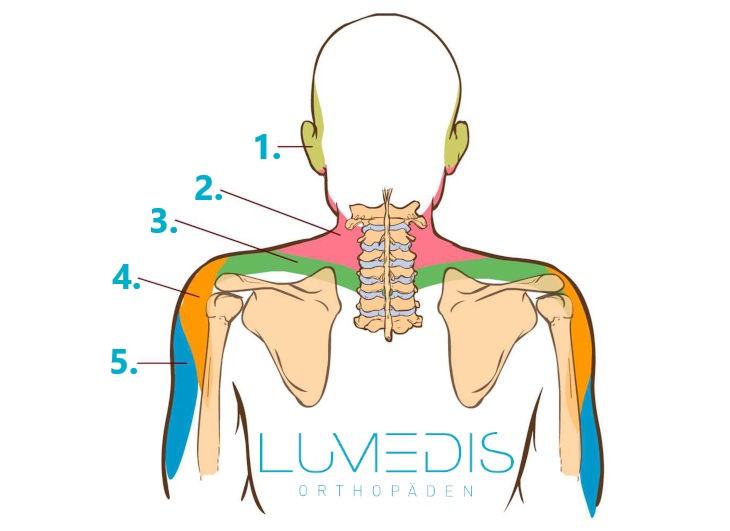

Anatomie der Rückenmuskulatur

M. quadratus lumborum

MRT: Erguss im Facettengelenk im Rahmen einer Facettengelenksarthrose L5/S1

MRT einer Facettengelenkzyste

MRT mit einem Ganglion am Facettengelenk

Bild eines verkapselten / abgekapselten Hämatoms am Rücken

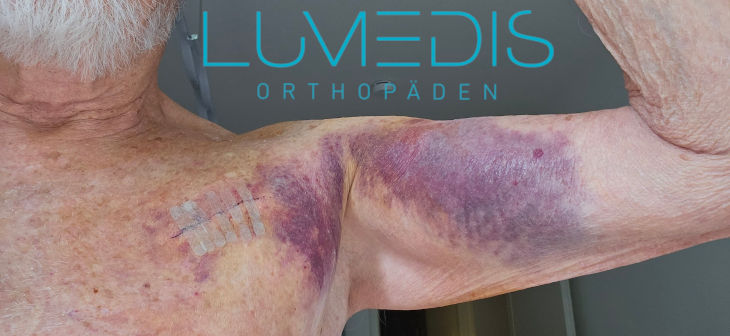

Großes Hämatom 7 Tage nach Herzschrittmacher-OP

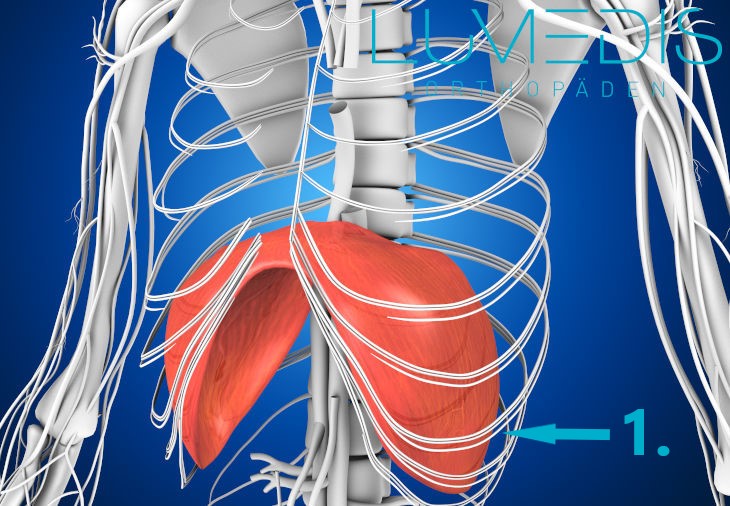

Abbildung der Lage des Zwerchfells im Brustkorb

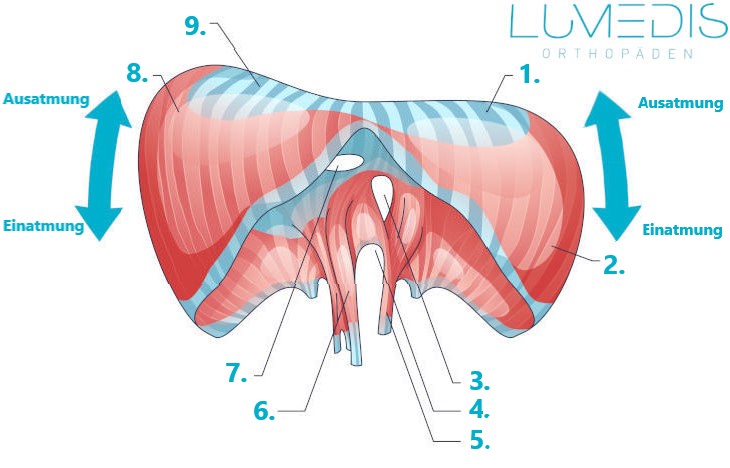

Zwerchfell mit Kuppel und Öffnungen

Frau mit Schmerzen am Zwerchfell

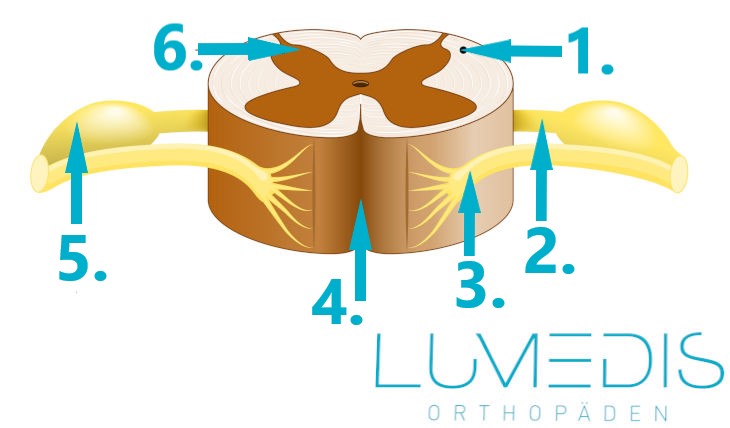

Anatomische Abbildung des Rückenmarks

Abbildung einer Bandscheibe mit Rückenmark

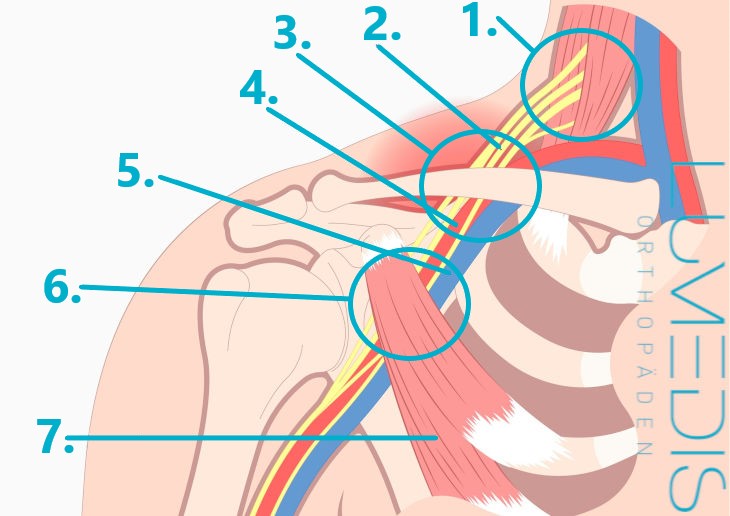

Abbildung der Engstellen bei einem Thoracic-outlet-Syndrom

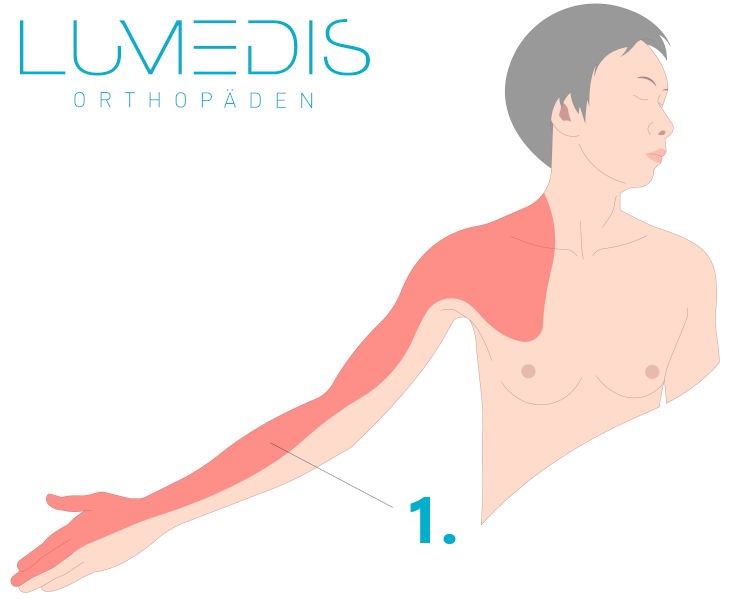

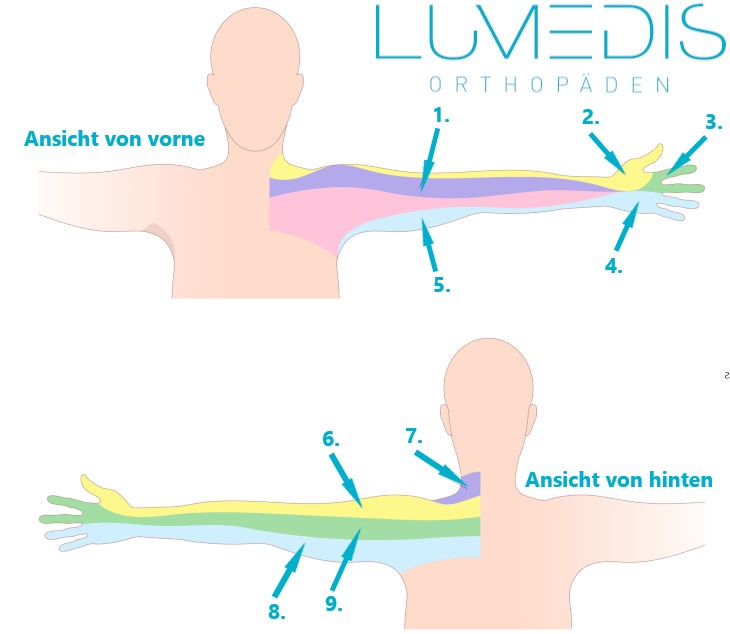

Areal der Schmerzen bei einem Thoracic-outlet-Syndrom

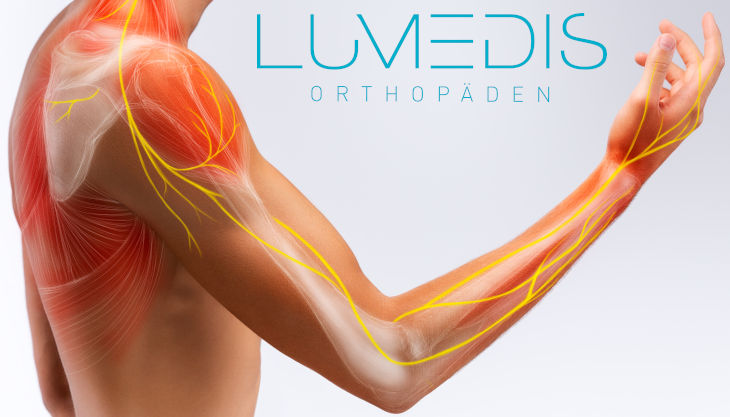

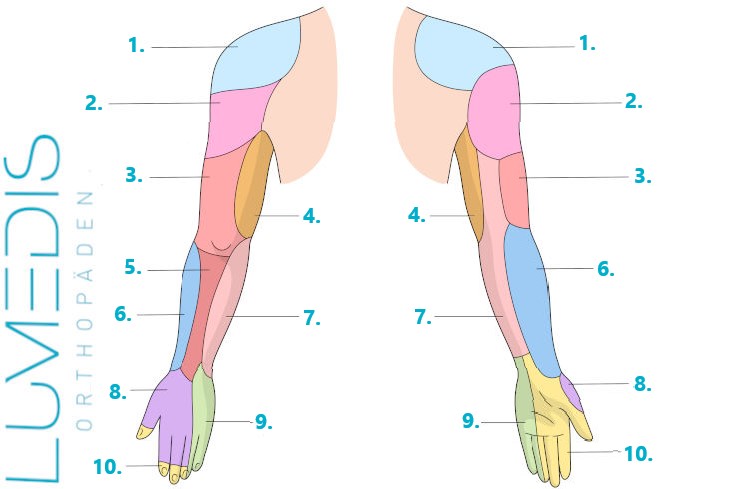

Abbildung der Dermatom vom Arm

Nerven des Arms - Sensorik/Gefühl

Dermatom von Hals und Arm

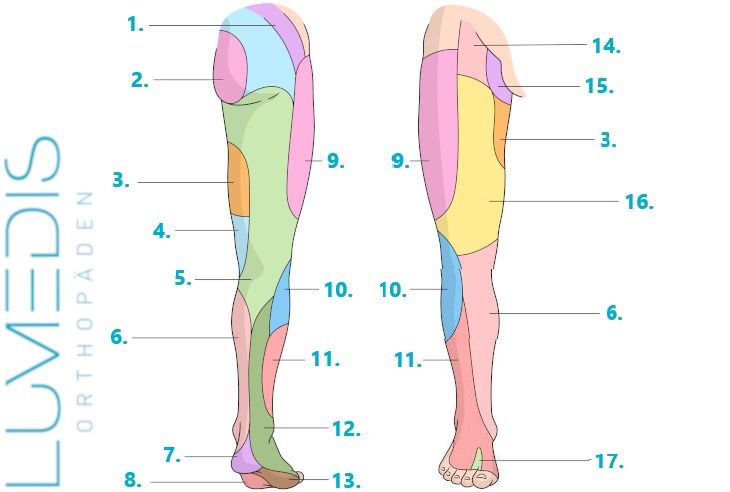

Abbildung der sensorische Nerven des rechten Beins

Abbildung Dermatom L5 im Bein

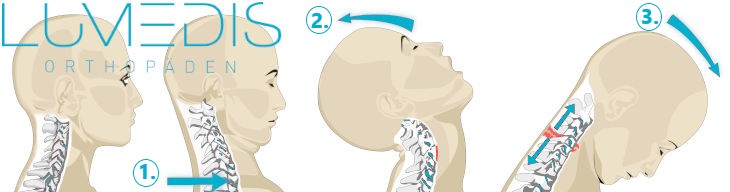

Schleudertrauma der HWS

Abbildung des zeitlichen Ablaufs bei einem Auffahrunfall

MRT der LWS mit einer Tarlov-Zyste

MRT einer Tarlov-Zyste S2

MRT einer Tarlov-Zyste S1/2

Bandscheibenvorfall L4/5 und Tarlov-Zyste S1/2

Abbildung eines Kreuzbeinbruchs (Fraktur des Os sacrum)

CT eines Morbus Forestier

MRT eines Morbus Forestiers

Röntgenbild eines Morbus Forestier (BWS seitlich)

MRT eines Morbus Baastrup (T2)

Trichterbrust eines Jungen

Der türkise Pfeil zeigt auf die Trichterbrust am Brustbein, wodurch der gesamte vordere Brustkorb nach innen gewölbt ist.

Anatomie vom Atlas (1. Halswirbelsäulenkörper)

CT eines Hämangioms in der Brustwirbelsäule (TH10)

MRT einer Neuroforamenstenose L4/5 rechts

MRT Blockwirbel C5/C6 in der HWS

CT eines Iliosacralgelenks

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit Bildmaterial unterstützen würden, was wir anonym auf Lumedis veröffentlichen dürfen.

Bitte räumen Sie uns in der Mail ein Nutzungsrecht ein, das Sie jederzeit wieder zurückziehen können.

Von Röntgenbildern / MRT´s / CT´s - wenn möglich die Originalbilder in großer Auflösung (bitte keine Bildschirmfotografien) schicken.

Damit helfen Sie anderen Ihre Erkrankung besser zu verstehen und einzuschätzen.

Bild bitte an info@lumedis.de.

Danke und viele Grüße

Ihr

Nicolas Gumpert

Wir beraten Sie gerne in unserer Wirbelsäulensprechstunde!